RESEÑAS

PASOLINI Y KUSCH

(1922 - 2022): CENTENARIO DE DOS HEREJES

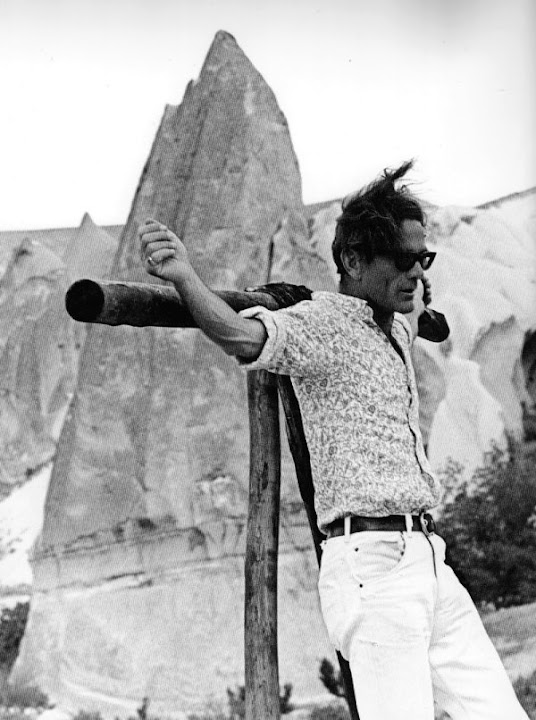

PIER PAOLO

“No quisiera hablar más de mí, quizás he hablado, dicho, incluso

demasiado. Todos saben que yo mis experiencias las pago personalmente. Pero

están también mis libros y mis películas. Quizás soy yo quien se equivoca. Pero

sigo diciendo que estamos todos en peligro”.

Pier Paolo Pasolini.

Penúltima respuesta de su

célebre entrevista con el periodista Furio Colombo.

Al día siguiente, domingo 1° de noviembre de 1975, el cuerpo sin vida

del poeta y cineasta

estaba en la morgue de la policía de Roma.

A cualquier espectador o espectadora desavisados acerca de quién está detrás de cámara, los primeros filmes de Pasolini bien podrían resultarles de precaria factura. Al menos eso le ocurrió a este cronista cuando durante su adolescencia, transcurrida en los convulsionados 60s, tras haberse aproximado a la historia de Jesús de Nazareth a través de opulentas superproducciones como “La Más Grande Historia Jamás Contada” (1965, George Stevens), se enfrentó a la rústica austeridad de “El Evangelio según San Mateo” (1964), rodada en blanco y negro con un elenco ignoto y ostensiblemente plebeyo, a las órdenes de un marxista heterodoxo que también adhería al cristianismo primitivo.

Sin embargo, por entonces ya no se trataba del Pasolini que, abandonado por Fellini, rodó los primeros planos de su Accatone (1961) prácticamente ignorando los recursos expresivos del lenguaje audiovisual, sino del exquisito manierista que emulaba a través de aquellos encuadres simétricos los frescos de Pontorno o de Massaccio.

De modo tal que vale la pena detenerse a revisar aquella impresión primeriza, que no debió haber sido exclusivamente de quien escribe estas líneas, para reparar en los estragos que puede producir sobre la mirada del público dejarse alfabetizar por el canon audiovisual hollywoodense.

Gramsciano al fin, Pasolini supo transmitir las ideas más radicales apelando a representantes de una cultura de masas arraigada en la Italia Profunda: Exitosos cómicos como Totó, el dúo Franchi e Ingrassia, o cancionistas de moda como Domenico Modugno, cuyo tema “Volare” por entonces ya era un himno.

De ese enfoque nacional y popular fueron expresión fundamentalmente las fábulas que intercaló en medio de su filmografía general, interpretadas justamente por Totó, y por quien fuera el amor de su vida, Ninetto Davoli, omnipresente en todas sus películas. Esa dupla cómica inspirada, entre otras, en la de Laurel y Hardy, brilló en Uccelacci e Uccellini (1966), y en episodios insertos en filmes multiautorales como La terra vista dalla luna (1967), Che cosa sono le nuvole (1968), el inconcluso L’Aquila, y seguramente hubiera descollado en el nunca realizado Pinocchio, en el que estaba previsto interpretaran al carpintero Gepetto y a su muñeco de madera respectivamente.

Para quienes desconocen la obra en cuestión, o solo se han asomado a la misma a partir de su producción ficcional, valdrá la pena destacar que Pasolini también dejó un significativo y potente corpus documental, como La Rabbia (1963, compartida con Giovanni Guareschi); Comizi d’Amore (1964); Sopralluoghi in Palestina (1965), fallido scouting para su Evangelio, que terminó rodándose en la arcaica localidad italiana de Matera; y los singularísimos apuntes para filmes que no alcanzaría a realizar - esa suerte de “literatura en proceso”, al decir del académico español Fernando González García - , como Appunti per un film sull’India (1968) y Appunti per una Orestíada Africana (1970) Todos ellos trabajos dignos de visión obligatoria a la hora de mensurar la abrasadora pasión creativa de su autor.

Pasolini fue un autor tan prolífico como polémico, desde cada disciplina que practicó - la novela, la poesía, el ensayo, la crítica, el cine, el teatro -, quizá por eso su obra parece inagotable y continúa mereciendo interminables abordajes, ya desde la literatura como desde la investigación periodística, así como desde el cine documental o ficcional, y hasta desde el cómic.

Acaso suceda porque sus intervenciones fueron tan provocativas y visionarias que, revisadas en profundidad, siguen abriendo nuevas puertas al debate contemporáneo e interpelando.

No podía ocurrir de otro modo, tratándose de un artista de cuño renacentista, capaz de filmar una Trilogía de la Vida destinada a exaltar el hedonismo y el goce total de los cuerpos, y al tiempo abjurar públicamente de la misma, estrenando el indigerible film Saló, para denunciar - poco antes de su cruel asesinato - la reducción neocapitalista de los cuerpos a la condición de objetos capaces de ser roturados con saña criminal por un poder omnímodo.

Decepcionado de la Italia y el mundo en que transcurrieron sus últimos días, depositó su postrer expectativa de cambios en lo que por entonces se llamaba Tercer Mundo, es decir, aquellos países de Asia, África y Nuestra América, no alineados con el capitalismo occidental ni con el comunismo soviético.

GUNTER

“La vida se siente cuando se la

enfrenta con el absurdo,

cuando se pone el pie en la huella del diablo. Solo entonces se la palpa”.

Gunter Rodolfo Kusch

(1966)

Nuestro gran filósofo abyayalense aún no ha sido debidamente restituido al panteón de lxs grandes pensadorxs nacionales. Baste con señalar que la casa en la que viviera hasta último momento, ubicada en plena puna jujeña - ese reservorio de tesoros inéditos de su obra -, acaba de incendiarse parcialmente antes de ser declarada Patrimonio Histórico Nacional.

Una de las posibles causas de semejante desidia tal vez resida en que Gunter Rodolfo Kusch nunca se sintió cómodo en el ámbito académico ni completo en el campo de la filosofía.

Quizá por eso incursionó de lleno en el de la Educación Artística, moviéndose a sus anchas en el abordaje de los mal llamados “géneros menores”, como el tango, el sainete, o el circo criollo.

Algunxs estudiosxs de su obra reconocen en ella tres períodos: El que va de la década del 40 a la del 50, momento en el que publica su primera obra (1953, La Seducción de la Barbarie. Análisis herético de un continente mestizo) e incursiona en la dramaturgia teatral. El de los años 60s, cuando publica su obra canónica (1962, América Profunda), y se lanza a realizar su invalorable trabajo de campo conversando de igual a igual con emergentes de remotas comunidades de nuestro altiplano. Y el de los 60s, en el que llega al súmmum de su producción intelectual, interiorizándose en el estructuralismo, leyendo a Levi Strauss, coincidiendo con Paulo Freire, y comulgando con la Filosofía de la Liberación.

Precisamente en el año 1971, en el marco del Seminario de Cultura Popular convocado por la Sociedad Argentina de Escritores en la riojana localidad de Samay Huasi, disertaría reivindicando el valor del lunfardo como habla porteña, confrontándolo con el castellano impuesto por los conquistadores, y atacando en consecuencia la función colonizadora de los medios de comunicación masiva.

Oportunamente trasladado de la Capital Federal a Salta para trabajar en la universidad de esa provincia, fue cesanteado al producirse el golpe militar de 1976, a partir de lo cual - convencido de que debía trasponer definitivamente una frontera cultural interior - con sus últimos ahorros decidió comprar la modesta casita que habitó con Elisabeth Lanata en el interior de Jujuy.

Desde aquella latitud geocultural que adoptó como domicilio existencial desarrolló su originalísima teoría sobre la gravitación del pensamiento, que - según sus propias palabras - “no se ve ni se siente, pero está” y confrontó el SER aspiracional de la filosofía positivista con un ESTAR totalmente ligado al acerbo.

En las postrimerías de su vida, atravesando una precaria situación económica, sobrevivió vendiendo conservas casa por casa con su compañera.

Como los grandes de toda grandeza, prevaleció ante la pequeñez de una sociedad que sigue en deuda con él.

CROSS OVER

“A inicios de los años sesenta, a causa de la contaminación del aire, y, sobre todo, en el campo, a causa de la contaminación del agua (los ríos azules y los arroyos transparentes) han empezado a desaparecer las luciérnagas. El fenómeno ha sido rápido y fulminante. Después de unos pocos años las luciérnagas ya no estaban más (Son ahora un recuerdo, bastante desgarrador, del pasado: y un hombre mayor que tenga ese recuerdo, no puede reconocer en los nuevos jóvenes a sí mismo joven, y por lo tanto, no puede proferir aquellas lindas quejas de añoranza de otros tiempos)”.

Pier Paolo Pasolini.

El artículo de las luciérnagas,

Corriere della será, 1 de febrero

de 1975

Los dos intelectuales a que hemos hecho referencia fueron contemporáneos. Ambos nacieron en la segunda década del Siglo XX, y en una geografía cultural común, que hoy podemos definir como el Sur Global.

Ninguno de los dos eligió vivir en su lugar de origen, y ambas renuncias a ese destino representaron un decidido posicionamiento ideológico. Pasolini dio la espalda al septentrión de su Bologna natal y, ya afincado en Roma, resolvió que su cine hablaría la lengua napolitana del meridión subdesarrollado. Kusch se alejó de una academia portuaria que infravaloró la enorme dimensión de sus ideas y se autoexilió en Maimará para pensar el mundo desde la periferia.

Los dos reivindicaron el habla autóctona de sus respectivas tierras frente a las lenguas “nacionales” impuestas.

Ambos comulgaron con la defensa de la otredad ejercida por Emmanuel Levinas y, desde sus respectivas áreas de incumbencia, confrontaron contra esa modernidad euroreferencial que, así como invisibilizó el saber ancestral de Oriente, abrazó una concepción antropo - y andro - céntrica que aún coloca al ser humano por encima de la naturaleza, promoviendo la idea de un progreso ilimitado que está poniendo en riesgo la vida en el único planeta - hogar con que contamos.

Los dos se hicieron merecedores de una condición herética. Pasolini a través de la recopilación de su correspondencia comprendida entre los años 1940 y 1975, y publicada apelando a ese adjetivo, y Kusch incluyéndolo en el subtítulo de su primer libro.

El primero fue linchado a fines de 1975 en el marco de una conspiración aún no enteramente develada, el segundo murió tuberculoso y en la pobreza dos años después, cubierto por el manto de silencio que impuso sobre su persona una dictadura oligárquico - militar genocida.

Por acción u omisión, una avanzada fascistoide intentó sin suerte sepultar dos legados más vigentes que nunca.-

No hay comentarios:

Publicar un comentario